老兵留下的手稿,子孙逐字辨读

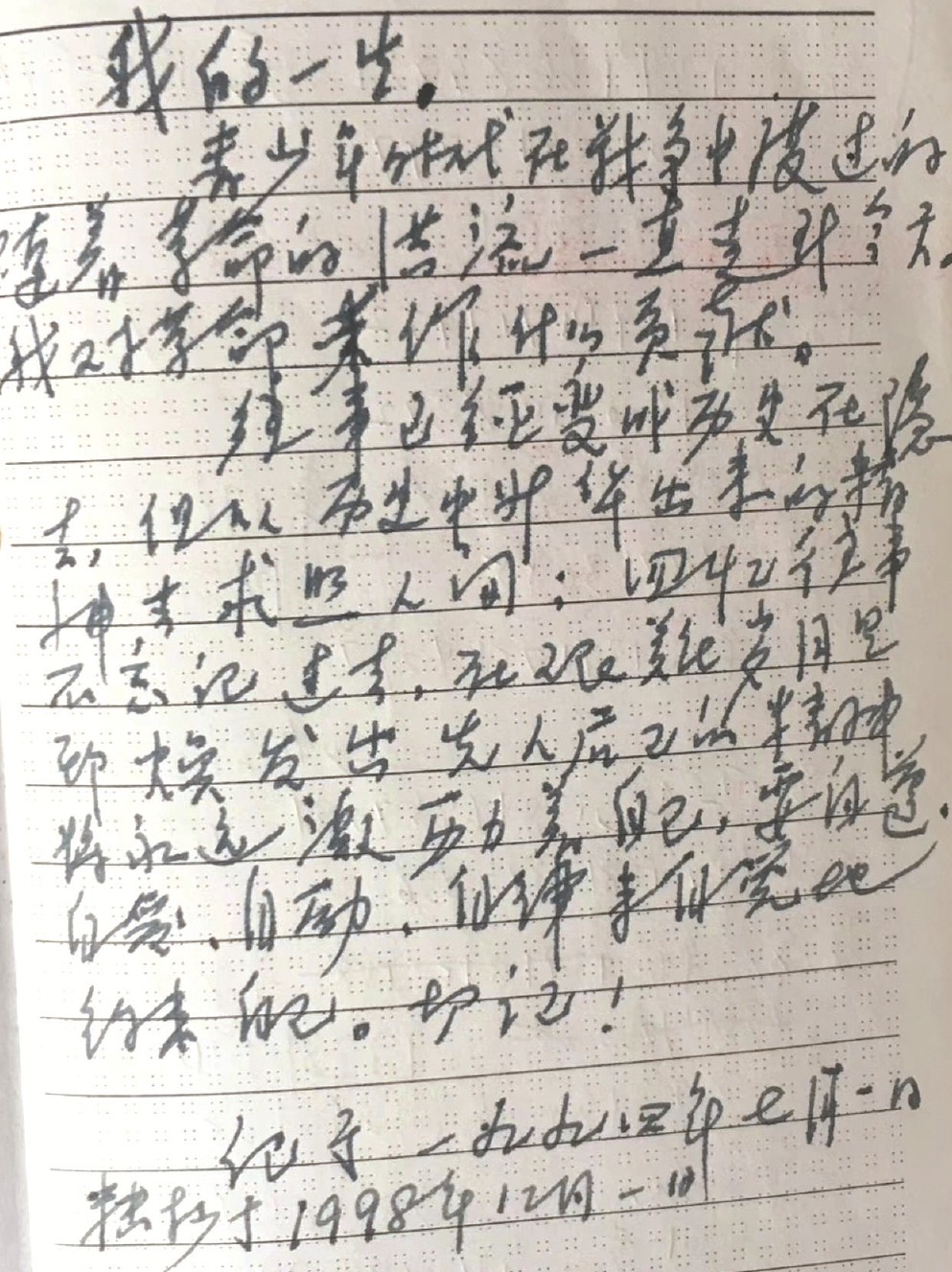

刘乃栋的手稿《我的一生》。(受访者供图)

本报记者 刘力源

“我的一生:青少年时代在战争中度过的。随着革命的洪流一直走到今天。我对革命未作什么贡献。

往事已经变成历史在隐去,但从历史中升华出来的精神去求照人间。回忆往事不忘记过去,在艰难岁月里却焕发出先人后己的精神,将永远激励着自己,要自尊、自爱、自励、自律来自觉地约束自己。切记!”

——老式备忘录里,蓝黑墨水留下的130多个字,刘晨鸣视作珍宝,那是爷爷生前手写的“人生总结”,其中流淌出的精神,总会给他力量。

刘晨鸣的祖父刘乃栋1929年1月出生于山东沂水,1945年2月参加革命,1946年3月加入中国共产党,到上海后曾任仁济医院代理党委书记。

“爷爷是老战士、老党员,参加过抗日战争、解放战争和社会主义建设。他在世时,几乎没有同我们提起这些经历。”爷爷去世后,家人一起整理遗物,找到了收在床底下的十多枚奖章,有二等功臣军功章、“淮海战役纪念章”“渡江胜利纪念章”,还有“华东军区公安部队第三届英模大会纪念章”“五好战士”徽章……作为一个幼时跟着祖辈长大的孩子,爷爷的这些“过往”,他都是第一次触及。

旧书桌抽屉里发现的这页手稿,更是让刘晨鸣意外。印象里不善言辞的爷爷,在手稿里难得坦露心迹:青少年时期投身革命,直至花甲之年,他仍要求自己“切记”在艰难岁月里淬炼出的精神,并时刻约束自己。

刘晨鸣曾拿着手稿与奶奶一起逐字辨认,似乎在跟他进行一场隔空对话,“我看到了爷爷的初心和先人后己的革命情怀”。

与累累军功形成鲜明对比的是,刘乃栋在手稿第一段就自谦对革命“未作什么贡献”。因工作关系,刘晨鸣后来接触过很多老兵,跟爷爷一样不愿提过去,只想再多做些贡献,他慢慢懂得了爷爷的谦默,“相较于那些在战争岁月为国家献出生命的战友,爷爷可能觉得自己做的不值一提。他对名利从来都是淡泊的。”

虽然不提,但曾经的岁月刘乃栋从未忘记,也不敢忘记。1994年,他第一次写下了这段“人生总结”,1998年在一本崭新的“香港回归特别日志”笔记本里,老人又将这段话誊写在本子醒目处。

“这本备忘录爷爷很珍视,因为里面记录了他的老战友们的联系方式,对爷爷来说,把这样一段文字放在其中,足够说明它的重要,是回顾,更是对自己的提醒。”刘晨鸣感慨道。

“在艰难岁月里却焕发出先人后己的精神。”刘晨鸣常反复琢磨手稿里的这句话,他想起爷爷跟他讲过的唯一一段年少经历:16岁时,遇到日军扫荡,因为生病不能随部队转移,在老乡的帮助下和一位老同志藏身于山洞,一藏就是40天。

“爷爷得的是一种战地传染病‘回归热’,持续高烧,还会交替出现黄疸和鼻出血等症状。他当时还是个孩子,因为病痛和孤独忍不住哭了,老同志就天天安慰和照顾他,和他一起克服了重重困难,终于坚持到部队打回来。”刘晨鸣说,多年后,爷爷讲起这段回忆,着重讲了老同志为了鼓励他而提及的另一个故事:那是一个同龄的青少年宁死不屈保卫同志和乡亲的故事。

“不能给爷爷丢脸,要把爷爷的初心坚持下去。”刘晨鸣一直记得爷爷的忠告,要靠自己努力,成为对社会有用的人。如今刘晨鸣已过而立之年,令他欣慰的是,家里后辈也对这份手稿有了兴趣。“我把爷爷的手稿和军功章整理好发在朋友圈,‘10后’堂妹会主动来点赞,这很不容易,爷爷留下的这份财富她懂了,看进去了。这份‘传家宝’在当下有了新的意义。”