周定满:从外出闯荡到回乡创业,在乡愁里复苏的致富梦想

人物档案

周定满,河北省唐山市迁西县人,1975年出生,1992年入伍,在原27集团军汽车营服役。1997年12月退伍后,先后进城开大卡车、出租车,到曹妃甸看守码头,后来回到家乡农村创业,从父亲手里接过祖传的手工制作粉条手艺,成立迁西县船庄甘薯专业合作社,制作的船庄粉条成为当地的名优特产,远销东南亚等国。2017年7月担任村支书后,以一位退伍军人的作风和责任担当,致力于家乡农村的振兴,带领乡亲共同奔向小康之路。

周定满

春雪消融,滦河水静静流淌。一大早,迁西县城栗乡路上的土特产店铺,又迎来忙碌的一天。在一家名为金满园的特产店里,店主何丽娟一边照应着一大锅正在热炒的栗子,一边向顾客介绍自家生产的船庄粉条。

周定满妻子何丽娟:“这就是咱们船庄纯正的手工粉条,这个吃到嘴里是放心的,绿色食品,在我经销的15年里,销售到京、津、冀,2008年的时候,咱们的粉条就出国了……”

近年来,靠传统工艺制作的船庄粉条名气越来越响,与迁西的板栗、核桃、栗蘑和安梨一起,成为当地承载乡愁的五大名特产,而发扬光大这一传统制作工艺的,就是何丽娟的丈夫周定满——一位回乡创业的退伍军人。

1992年冬天,为了走出贫瘠的山村,18岁的周定满参军来到原北京军区某高炮团,一年后选去学驾驶,学成后在汽车营当了一名教练。服役期间,他不仅被评为优秀士兵、优秀教练,还入了党,担任了代理排长。在入伍的第五年,因为家庭的需要,本来打算留队转志愿兵的他不得不脱下军装。

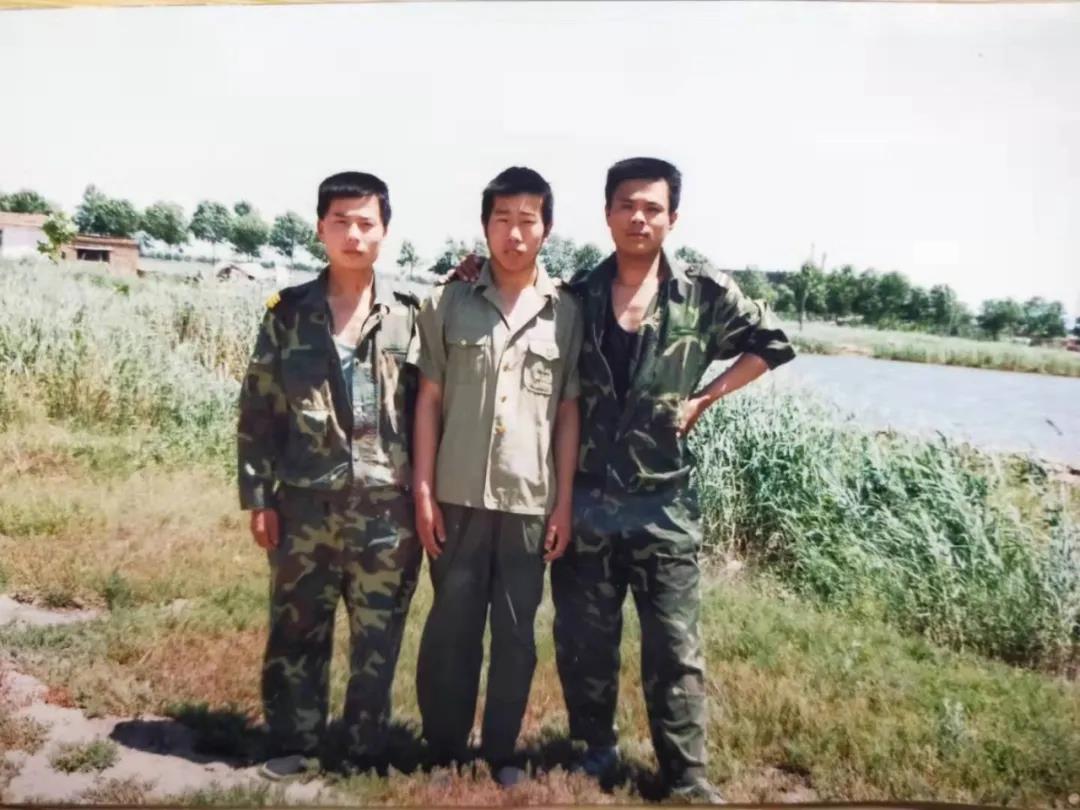

当汽车兵时的周定满

周定满:“我们是汽车兵,第五年可以转成志愿兵,但家里就我们兄弟两个,那年我哥大学毕业之后到无锡上班了,我父母很独孤,我说那我就退伍回来吧。”

船庄村地处燕山南麓,长城脚下,周定满退伍归来,看到这个偏远的小山村依旧像五年前离开时那样贫瘠落后,而刚结婚5个月的他,面临着照顾老人和养孩子的压力,于是,他一个人来到县城打拼,找到了一份为铁厂运输铁粉的工作。

周定满:“当时还是觉得进城挣钱快,自己有开车的手艺,那个时候也准备要孩子了,压力也比较大,所以就到城里来了。但是那时候比较危险,车的性能也不好,道路也不行,加班加点跑,特别累。”

第一份工作虽然很苦很累,但是收入还算可观。不过,仅仅才1个月,这份工作就没了。

周定满:“开出租车不是长期的工作。比如京西需要铁粉了,这一个批次的铁粉拉过去,然后就放假了,放假就不给钱了。”

周定满和战友们的合影

想来想去,周定满决心自己创业。他找到亲戚朋友,4个人东拼西借凑了26000块钱,合伙买了一个二手的东风卡车,跑起了货运。

周定满:“我媳妇当时攒的私房钱都花了,买这个车,又当股东又开车,去石家庄南三条进服装,到白沟进箱包,那时候一般得起早走,到白沟进货,白沟箱包满了送回来一趟,然后到家再返到石家庄再取衣服,一天一宿地跑。”

由于车况本来就不好,不到两年,东风卡车就跑报废了。这时,他们的第一个孩子出生了,为了维持生计,勤劳能干的妻子何丽娟推着三轮车,顺着迁西县城的大街小巷卖水果和去夜市上摆小吃摊,周定满则借钱买了个二手奥拓,偷偷跑起了“黑出租”。

何丽娟:“说实在的,最苦的时候是孩子上幼儿园,一个月350块钱,我一分没有,全是借的。他的吃苦劲是被生活逼的,那时候太困难了。后来就自己买了一个小奥拓,跑起了‘黑出租’,被交警给抓进去了,罚了3000块钱。”

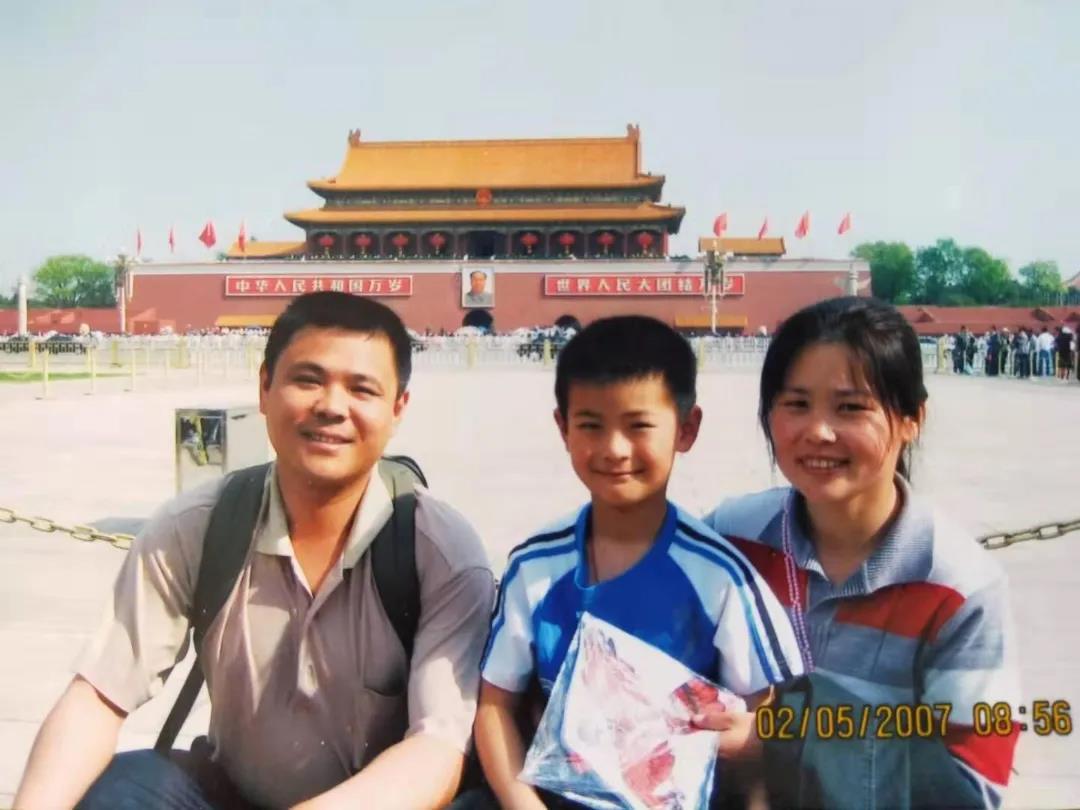

周定满和妻子、大儿子在天安门合影

再后来,周定满去了唐山市的曹妃甸,在那里的物流港看了一年的码头,但待遇也不是他心中期望的。就这样,在退伍回来的头几年,为了奋斗出全家人的幸福生活,周定满走出山村,在外辗转打拼,但五六年过去,不仅没有陪伴和照顾好家人,收入也不尽人意。几经周折,周定满想起了家里的手工粉条手艺,作为船庄粉条的第五代传人,他从小是看着爷爷制粉长大的。

迁西县层峦耸翠,河川纵横,由于气候和土质特殊,生产的红薯口味甘甜,船庄村300多年前就有用红薯加工制作粉条的习惯,到了周定满父亲这一代,粉条也不仅仅是为了满足自家餐桌,还经常到集市上卖一些以贴补家用。

有年春节,几位在外地工作的亲戚来找父亲购买粉条,打算过年后离开家乡时带上,他们说,在外工作时间长了,想家的时候,特别馋念这份家乡的味道。周定满蓦然醒悟,从亲戚们的这份乡愁中看到了商机,才发现之前自己原来一直在端着金碗讨饭吃,于是当即决定放弃在外闯荡,回村创业。

周定满:“那时候我记得是2003、2004年,我顺着北京、天津,还有秦皇岛地区都考察过,这种纯手工粉条没有。因为这个纯手工粉条制作比较繁琐,工艺比较老化,它的产量比较少,但是革新过技术的粉条做出来,口感和感觉都没有过去小时候吃的粉条的感觉。”

周定满和父亲一起制作手工粉条

回到老家农村,周定满继承了船庄粉条第五代传人的名号,一头扎进手工作坊,跟着父亲从打芡、揣面、漏浆到捯粉和晾晒做起,认真学习每一道工序,并尝试着改良创新,当年冬天仅粉条就卖了3000多斤,收入1万多块钱。这下,周定满有了信心,他又开始琢磨在保持手工制作的基础上,怎样改进工艺和提升质量。

周定满:“我也是一直在探索找一些捷径,让它省时、省工、省力,也尝试着做过省时的粉条,但是粉条质量不好,后来一点一点转变过来了,就得坚持这种传统的工艺,省时的可能对粉条的质量都有影响。”

由于坚持手工制作的精髓,周定满的船庄粉条推出后受到了欢迎,许多消费者凭着对小时候粉条口味的印象,闻讯前来采购,周定满的特产店生意越来越好。这个时候,作为一名退伍兵,周定满并没有忘记肩头的责任,他在2013年成立了甘薯专业合作社,拉着村子里的乡亲们一起干,并带动了周边村庄。

周定满:“现在我们村子的粉条,产量越来越多,销量也越来越快,就是销售粉条的钱,我们村都能达到300万。我们周边的村,看着我们这个有利润了,他们也成立了一个粉坊,也都是从我们这里学习这个技术。”

周定满的奉献情怀和军人作风,得到了乡领导和村民们的肯定。2017年7月,尹庄乡党委委任他为村党支部代理书记,第二年经过选举,正式担任了村支书和村委会主任,从此,他一门心思扑在了为乡亲们服务的工作上。

何丽娟:“像拆违建的时候,他天黑了都不回来,一直在村里盯着,夏天时候晒得特别黑,那时候也没喊苦也没喊累,而且就是协调,上面是领导,下面是老百姓,我也不知道他怎么做到的,确实是挺过来了。”

周定满在村里参加防疫工作

因为曾经是个兵,周定满退役这些年,为乡亲们服务的初心一直未曾改变。前些年,由于在外打拼,本身自顾不暇,如今,当他在乡愁里复苏了自己的创业梦想,有了更多的精力和能力,来帮助乡亲们做点有意义的事,即便再忙再累,他也愿意。

周定满:“因为咱们经过部队的锻炼之后,对社会都有一定的情结,讲究奉献。当时我妻子说你去吧,少收入点,咱们少花点,但是能够把村子给带好,能够给庄里带出来,都致富,都有钱花,咱们也就知足了。”

如今,在周定满和村“两委”的带领下,船庄村一天天发生着新的变化,船庄粉条也持续热销,还在多个电商平台不断扩大知名度,这些都坚定了他带领全村乡亲奔向小康之路的信心。

累了的时候,他就会想起激情燃烧的军旅时光,一个人唱起那首曾经响彻军营的《学习雷锋好榜样》,从中获取继续前行的力量。