军民同心,护山河无恙

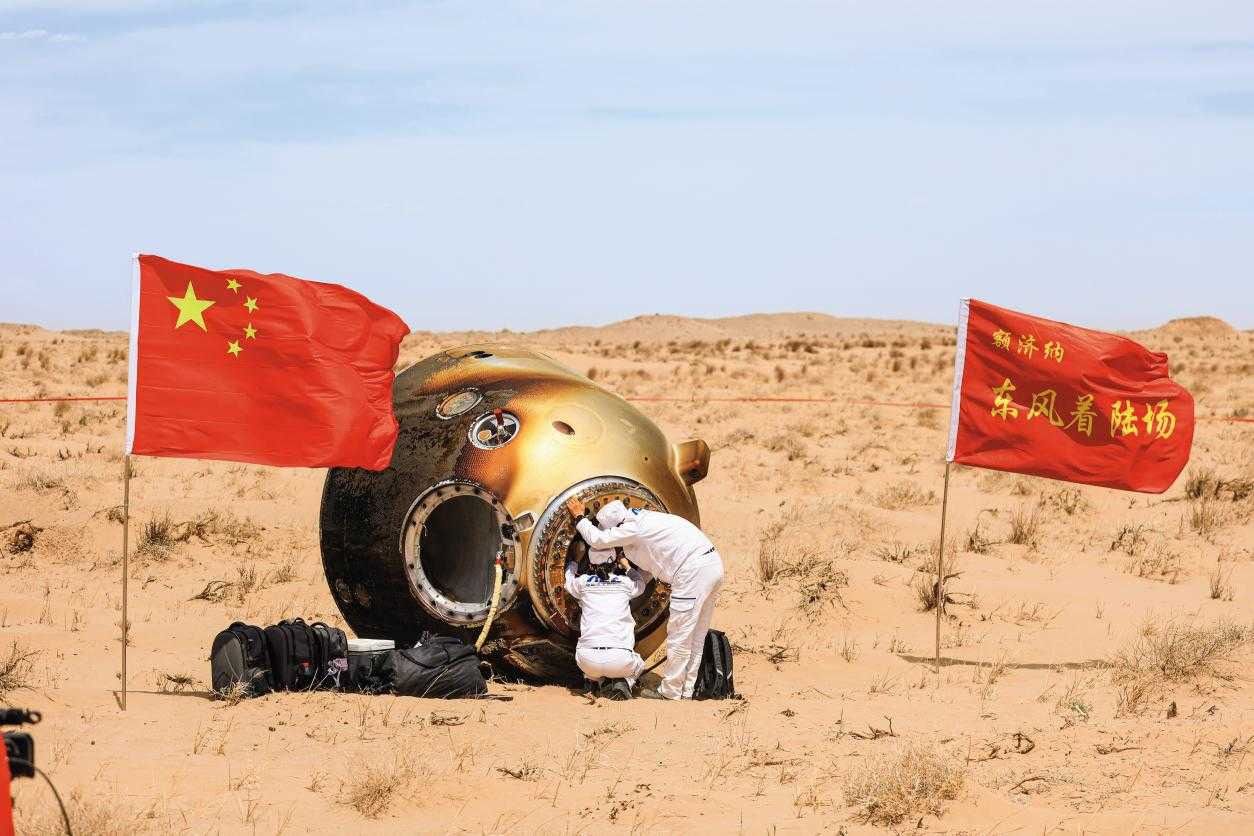

2025年4月30日13时08分,神舟十九号载人飞船返回舱在额济纳旗东风着陆场成功着陆。(摄影:赵勇强)

在黄沙漫卷的北疆大漠上,700多公里的边境线绵延于戈壁与沙漠之间。这里不仅构筑着我国西北部的坚实屏障,更谱写着军民同心、鱼水情深的动人篇章。这里有守望相助的温情,还有军民共同守护的热土与蓝天。

竞技场上的血脉交响

7月的阿拉善,骄阳似火,却比不上人们参与第二届“戎耀杯”军地联合运动会的热情。这场在阿拉善体育馆隆重举行的运动会,吸引了驻盟各部队官兵、全盟各行各业退役军人共430人,共组成20支参赛队伍。

在火箭军某部的训练馆里,30多名官兵聚集于此,为运动会开幕做准备。阿拉善盟退役军人事务局为官兵请来了专业的团队进行指导,鼓舞训练如火如荼地进行着,官兵手握鼓槌,跟着节奏“咚咚”地敲击鼓面,汗水落在鼓面上,溅起微小水花。“这次的学习不仅丰富了官兵生活,更展现了我们团结协作的精神风貌。”带队的军士张邵芝说。

运动会开幕式当天,各参赛方队步伐整齐、口号嘹亮。驻盟部队官兵身姿挺拔,尽显军人的飒爽英姿,这支由30多名官兵组成的鼓舞队伍更是将现场氛围推向高潮。

篮球场上,军地双方队员激烈对抗,你争我夺,每一次进攻与防守都展现出顽强拼搏的精神。驻地部队战士李明达与地方退役军人哈斯在篮下互不相让,激烈拼抢后双双倒地。下一秒,先站起来的哈斯向李明达伸出手,两人相视一笑,互拍肩膀重新投入“战斗”。球赛间隙,一位部队参赛队员说:“这样的比赛太有意义了,和地方的朋友们一起在球场上挥洒汗水,让我们感受到了不一样的战友情谊。”

赛场上两队激烈交锋,赛场下助威声、喝彩声此起彼伏。观众为每一个精彩的瞬间欢呼,无论是军人的精彩表现,还是地方选手的出色发挥,都能赢得热烈的掌声。大家不分彼此,为运动员们加油鼓劲,充分彰显了“友谊第一、比赛第二”的体育精神。

这场运动会不仅是一场体育竞技,更是一次军地交流的盛会,它以体育为媒,搭建起了军民互动的平台。为了筹备这场运动会,地方政府和部队共同投入了大量的精力。相关部门积极协调场地,准备比赛器材,组织居民报名参赛;部队则精心挑选参赛官兵,利用训练之余进行针对性的训练。在筹备过程中,军地双方多次召开协调会议沟通细节、解决问题,充分体现了双方在双拥工作中的紧密合作。

通过这样的军民联合运动会,军队和地方之间的交流更加频繁,感情更加深厚。居民们近距离感受到了军人的坚韧和纪律性,对军队的敬意油然而生;战士们也深入了解了当地民众的热情和朴实,更加坚定了守护这片土地的决心。如今,军民联合运动会已成为阿拉善盟双拥工作的一张亮丽名片,每年定期举办,吸引着越来越多的军民参与其中,为军地团结注入了源源不断的活力。

生命线上的接力

手术室的无影灯下,来自北京解放军总医院第九医学中心的脊柱外科专家邵水霖,正屏息凝神进行着一台复杂的椎间盘切除手术。患者是额济纳旗牧民春花,2024年5月,第九医学中心的第四批帮扶专家义诊时,发现春花的腰椎间盘突出十分严重,已经压迫神经根,建议尽快手术。

通过解放军总医院第九医学中心援建的远程会诊系统,北京的专家团队迅速完成术前评估,为春花制定手术前后治疗方案。春花和她的丈夫赶往北京,通过医院为额济纳旗人民设立的“绿色通道”快速入院接受治疗。汗水浸湿了手术服,经历3个多小时的精细操作,当显示屏内的突出髓核摘除干净,所有医护人员长舒一口气。

这类情况并非个例。2023年5月,第二批帮扶专家风尘仆仆抵达额济纳旗,行李还未打开,急诊电话骤然响起——一位70岁老人突发眼疾,视物不清。专家组扔下背包直奔诊室。经过细致检查,老人确诊为高血压导致的眼底出血。眼科专家一边指导当地医生用药,一边解释诊疗要点。暮色渐深,老人视力终于恢复。

跨越1600公里的两地,因一条“健康天路”紧密相连。第九医学中心对口支援额济纳旗医院,如同生命之泉润泽戈壁。

北京专家团队的到来,为这片缺医少药的土地带来了希望。技术传递更为深远。通过“师带徒”,第九医学中心为额济纳旗医院培养了本地骨干力量。在专家指导下,青年医生如今已能独立完成过去需转院的手术,额济纳旗医院院长马晓云亲眼见证专家们的奉献:“他们在门诊看病一坐就是一天,有时一天接诊近百位患者,这种不畏艰苦、无私奉献的品质值得我们学习。”

援建以来,额济纳旗医院门诊量增长近四成,危重患者转院率显著下降。远程会诊平台的开通,更让牧民们在家门口就能享受到首都的优质医疗资源。一位长期受病痛困扰的蒙古族老人感慨道:“北京的医生能在电视里给我们看病,这在过去想都不敢想!”京蒙两地的白衣天使共同在阿拉善盟筑起了一道守护生命的坚实屏障。

5年来,解放军总医院第九医学中心累计派驻专家5批32人次,开展新技术新业务57项,指导完成手术、治疗3000余例,远程会诊平台更让牧民“在家门口看北京名医”成为现实。

大漠深处的胡杨卫士

“02注意!西北方向发现轨迹!”

“主伞已开!返回舱接近着陆场区!”

神舟十九号返回舱腾起金色尘云的刹那,戈壁滩上的通报声穿透朔风。当蔡旭哲等三名航天员踏出舱门,映入眼帘的除了专业搜救队,还有一群脸庞黝红、制服挂满盐霜的民兵——额济纳旗“护航神舟”民兵分队已在沙漠中坚守36小时。

这支由退役军人、农牧民组成的特殊队伍,传承着父辈“最好牧场为航天”的精神血脉。1958年,7万头牛羊、1200余名牧民告别丰美草场,辗转12年迁徙11万平方公里,只为托举中国航天事业。如今,巴图查干作为退役军人和东风镇牧民,已7次参与护航任务。

“不管酷暑严寒,我们往往需要巡逻几十公里,但看到航天员飞向太空,一切付出都值得。”他布满老茧的手轻抚着胡杨树干。他们熟悉这里的每一道沙梁、每一条干河床,他们是地面搜救的“活地图”。无论何时,只要任务需要,一声令下,立即集结。一位队员的妻子曾心疼地说:“他们啊,一听‘神舟’要回来,比当年自己接到入伍通知书还激动,半夜爬起来检查装备都轻手轻脚,怕吵醒孩子,那份劲头,跟在部队时一模一样!”

这支特殊的队伍多次参与载人飞船返回舱在阿拉善境内的搜索、回收、外围警戒与保障任务。在广袤的回收区,他们如同移动的界碑,以退役军人的赤胆忠诚,为祖国航天事业筑起一道坚实的屏障。他们守护的,不仅是价值连城的返回舱,更是中华民族问鼎苍穹的荣光与梦想。

东风着陆场指挥部领导评价:“这片区域,有他们在,我们心里特别踏实!”

阿拉善盟的双拥实践,没有惊天动地的豪言,却处处浸润着细水长流的真情。手术台上传递的仁心、运动场上碰撞的汗水、戈壁滩上警惕的守望……这些平凡而炽热的片段,如胡杨般深深扎根于阿拉善盟的沙土中,织就了新时代军政军民团结的壮丽画卷。

在这片辽阔而坚韧的土地上,26.9万名民众与忠诚卫士的双手紧紧相握,共同守护着北疆安宁。他们的故事证明了:当军与民的心跳同频共振,便能在风沙中刻下最深刻的年轮,在戈壁上升起最温暖的星辰。这份超越血缘的深情,正是阿拉善盟最珍贵的宝藏,也是中国万里边关最稳固的基石——它告诉世界,在这片苍茫大地上,军民同心,可抵岁月漫长,可护山河无恙。

本刊记者 吕城荫