英雄故事永不落幕

“为什么战旗美如画?英雄的鲜血染红了它。”

滚烫的旋律穿越时光,每一个音符里,都镌刻着英雄用生命写就的赤诚。

73年前,21岁的黄继光在决心书上写下“争取立功当英雄,争取入党”的誓言。上甘岭的炮火中,他用胸膛堵住敌人疯狂扫射的机枪眼,壮烈牺牲,被追认为中国共产党党员。

如今,沈阳抗美援朝烈士陵园里,“黄继光英雄连”官兵代表将一枚党员徽章放在英雄墓前,徽章映着晨光,发出耀眼的光芒。

每思祖国金汤固,便忆英雄铁甲寒。替英雄圆梦,带英雄回家,是华夏儿女最深沉的情感、最坚定的行动。

沈阳抗美援朝烈士陵园内,“黄继光英雄连”官兵代表张艺濒(左)、刘金池为老班长送党员徽章。

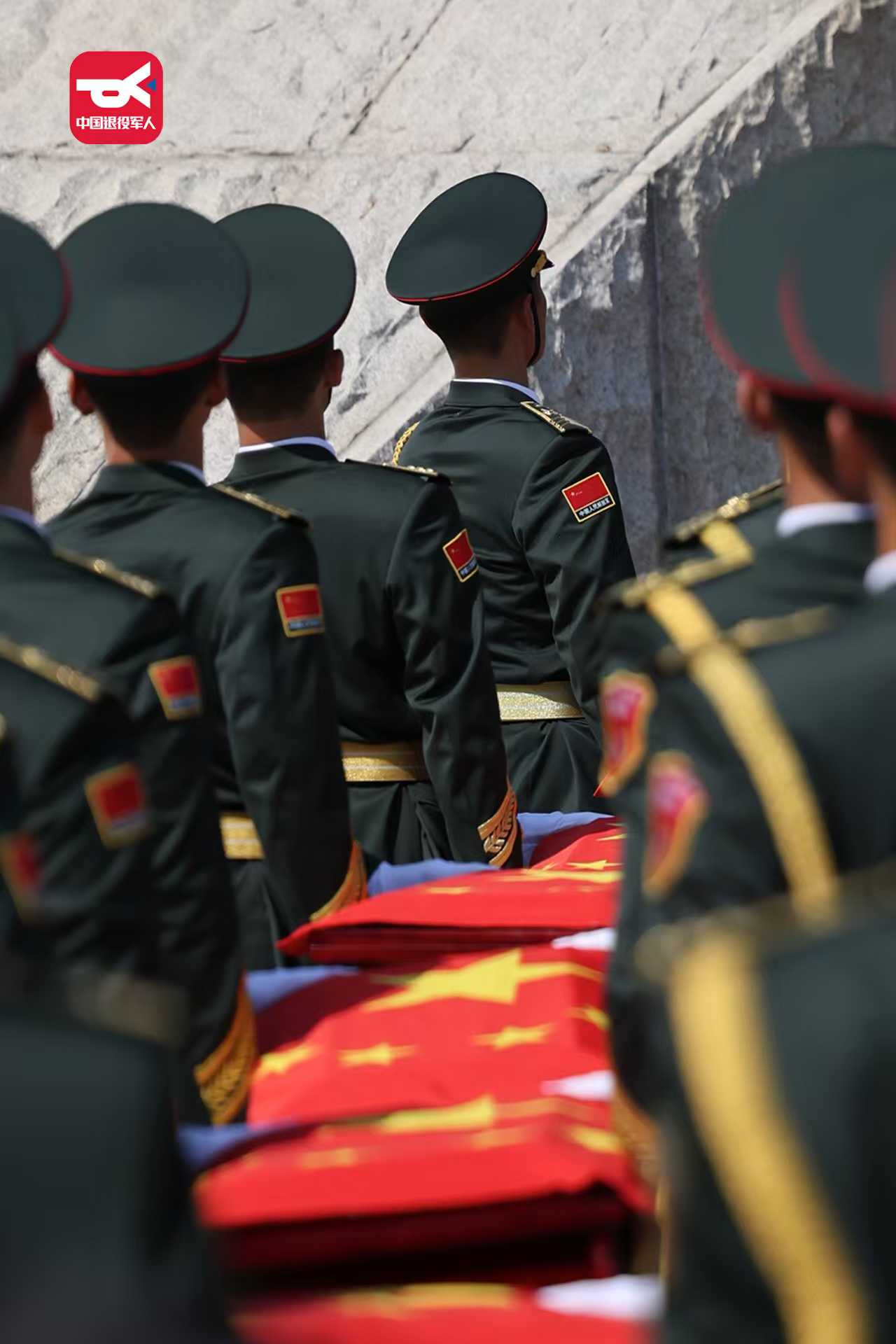

2025年9月12日至13日,第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国活动在沈阳举行。

14亿中国人心心念念、日思夜盼的英雄们,回家了!

第3421面国旗

当沈阳青年大街两旁的五星红旗迎风飘起,马天龙早已成为自己的英雄。

凌晨3点,沈阳青年大街空无一人。

任务期限仅剩20小时,还有200面国旗没来得及挂。

马天龙记得,2020年烈士遗骸回国前夕,自己从师傅那里接过崭新的国旗。他和师傅学着电视里国旗班的样子,一个双手稳稳递送,一个双手郑重接捧。师傅的掌心带着温度,语气格外严肃:“记住,你面对的是国旗。”

马天龙登上操作台,他将国旗护在胸前——师傅说,国旗绝不能沾地。

工作人员正在安装国旗。

摇臂缓缓上升。马天龙小心翼翼地将国旗背后的卡口固定在灯杆上。不远处的宣传栏里,“山河铭记 英雄回家”八个红色大字在夜色中格外醒目。

“英雄!”马天龙陷入回忆。

2006年大年三十。吉林某大山深处。

午夜时分,急促的电话铃声打破发报室里的平静。

“请28团4架战机即刻起飞,执行战备任务!”

“收到!”马天龙将上级指令转接28团。10分钟后,远方传来发动机的轰鸣。

转接电话、收发电报……边境线上,战鹰频频起落,护卫祖国领空。

将电报放入公文夹,马天龙走出发报室。朝团部走去的路上,一面巨大的五星红旗占满整面墙。国旗旁是烈士欧阳广平的照片和事迹——1995年,通信连战士欧阳广平为抢修通信线路,在渡河时被激流冲走,不幸牺牲。

时间来到凌晨3点36分。

在英雄回归前夕,在沈阳浓得化不开的夜色里,在第815面国旗被挂上的时刻,退役18年的马天龙突然想起了大山深处那面巨大的国旗和烈士欧阳广平的笑容。

什么样的人算得上英雄?

2021年,马天龙第一次为迎接在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国悬挂国旗。这些迎风招展的五星红旗成为迎接英烈回家那一抹动人的中国红。

截至目前,马天龙亲手将3420面国旗悬挂在沈阳青年大街两侧。

第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸安葬仪式现场。图为礼兵护送覆盖国旗的烈士棺椁进地宫。

还有第3421面国旗,在马天龙心里。

让英雄“归队”

二十三载执着坚守,只为寻找英雄的故事。70年后,他让“冰雕连”战士再次“归队”。

2002年,互联网上的一份名单引起邱涛兴趣。

名单上记录着中国人民志愿军所有团以上干部烈士的简要信息。排在第一位的赵鸿济,是20军60师180团团长,山东莱州人——邱涛的同乡。

“老乡怎么牺牲的?”带着疑问,邱涛开始走进180团的故事。

2022年8月22日。邱涛得知莱州市武家村的两位同族兄弟曾是180团战士,其中一位武洪忠,参加过抗美援朝战争并牺牲在朝鲜。

倾盆大雨中,邱涛敲开武洪忠的侄子武书叶家的门。

老人用颤抖的双手打开抽屉,掏出塑料袋里装着的烈士遗物。革命军人家属证上清晰地记载着,武洪忠就是跟着赵鸿济死守1081高地的2连战士,是大名鼎鼎的“冰雕连”之一——180团1营2连的一名班长。

而1081高地,就是电影《长津湖》结尾,“冰雕连”全体战士化作冰雕、壮烈牺牲的地方!

一张武洪忠的2寸黑白照片出现在邱涛的视野。

根据20余年的寻亲经历,邱涛几乎可以断定,这也许是目前发现的唯一一张“冰雕连”战士的个人照,是英雄留给世界、留给民族、留给后人的最后影像。

暴雨敲打窗台,武洪忠的面庞,与化为冰雕屹立的战士重叠。

临走时,武书叶把烈士遗物交给邱涛。邱涛接过照片,那些为寻找180团的故事翻过的山和走过的路,顷刻间汇到眼前。一次次,邱涛在陌生的村庄敲开一户人家的家门,做着同样的自我介绍——“我为180团,为‘冰雕连’而来。”

沈阳、丹东……全国各地的纪念馆联系邱涛,想要收藏这张珍贵的照片。可他隐约觉得,英雄遗照的归宿,尚未出现。

2023年7月,陆军第83集团军某旅“英雄冰雕连”来电询问:“我们能否收藏这张照片,今天的战士需要传承英烈的精神。”

“英雄冰雕连”连史馆!原来这就是邱涛心目中早已笃定的烈士遗照最终的归宿——让英雄“归队”,就是带英雄“回家”。

献给苍穹的“中国心”

埋首科研战线,为鲲鹏装上“中国心”,抗美援朝运输兵后人赵海的身上,英雄精神代代相传。

9月12日上午,沈阳桃仙机场。

接运第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国的运-20专机缓缓降落。赵海的心再次被牵动:“姥爷,您瞧,咱们的运输机正接您的战友回家。”

数十载光阴凝结成引擎的轰鸣,唤醒了记忆中那张褪色的黑白照片——照片里面容俊秀的青年正是赵海从未谋面的姥爷,一位抗美援朝战场上的运输兵。

“那时候运输兵最怕美军轰炸,照明弹一亮,生死看天。”姥姥的话像钉子钉进赵海心里,直到他迈进中国航空发动机研制的大门……

中国航发集团沈阳发动机研究所工作人员装配发动机。

得知我国正在自主研制大型运输机的发动机,赵海向组织递交请战书,自此隐入茫茫科研之中。

涡扇叶片的气动设计、高温合金的锻造工艺、数万小时的耐久测试……每一个科研难题都像当年朝鲜上空的敌机,而他是没有退路的“运输兵”。

工作中,赵海是航空发动机研制战线骨干成员;工作外,赵海是丈夫和父亲。然而,处理起家庭矛盾,这位大国工匠显得有些“笨拙”。

连续半年的早出晚归,点燃了妻子压抑许久的怒火:“你心里还有这个家吗?”

科研战场上从不低头的赵海低下了头,陷入长久的沉默……

那些缺席的团圆、那些疲惫与委屈,赵海只能独自承受——国防科研的保密规定像一堵无形的墙,连最亲的人也不能逾越。

又到了发动机验收的日子,当装配国产发动机的飞机在跑道上加速,赵海情不自禁地轻声哼唱:“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”这一刻,中国人自己的大型运输机装上了“中国心”,自由翱翔于祖国的苍穹。

27年青丝成白发,赵海和团队以数十年如一日的奉献坚守,攻坚克难、突破创新,正如当年在绝境中闯出一线生机的运输兵。来自先辈的精神传承,让赵海的身上多了一股英雄气概。

2025年9月11日早上6点,马天龙的视线扫过青年大街两旁崭新的国旗,他发觉自己还是18年前的那个兵。2小时后,在下乡义诊的路上,邱涛给记者发来微信:“如果我能去机场接烈士,我会跪着迎接这些‘最可爱的人’。”

而赵海和他的团队,将对下一个科研难题发起攻坚。

9月12日的沈阳,长街无声,敬意涌动。当载着烈士遗骸的车队从青年大街驶过,人群中,一位男生含泪高举的标牌上写着:“您十八岁的冲锋,换我十八岁的星空”。

历史的长卷终将翻过属于我们的这一页,当后世的目光穿越时光审视今日,我们能否挺直脊梁,坦然接受这份来自未来的“检阅”?在先烈们用热血浇灌的土地上,我们该如何延续英雄血脉、传承英雄精神?

第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国现场。图为礼兵将棺椁护送至整理区。

在满城皆待英雄归的沈阳,一股力量在升腾。这股力量,源自每一位普通人对英烈的尊崇、对和平的热爱、对使命的坚守。

坚守使命,将一个个平凡的“我”融入民族复兴的壮阔征程;让一个个寻常的“我”汇入时代发展的滚滚洪流。当神州大地上无数普通人将青春、汗水和热爱献给自己所选择的事业,他们便在对自身使命的坚守中完成了对英雄精神的传承,续写着英雄故事新的时代篇章。

作者:文豪 宫宇凡 胡家升 李思谕 王非凡