大院里有位“扫把大叔”

文/代丽丽

在北京市前门街道前东社区,

人们经常看到一位老人忙碌的身影。

熟悉的人见到他,都会亲切地打声招呼,

有的说:“好院长好!”

有的说:“扫把大叔辛苦了!”

这位老人可不姓“好”,

他叫刘汉臣,

是和平里军休所的一名军休干部。

刘汉臣所住的崇文门西河沿215号院,是某部队单位的公房,一直由几名士兵负责大院的勤务管理。2008年,因为撤编,这些士兵被调走了,大院一时没了“管家”。士兵们临走时不放心,想找人接手他们的工作。那时,刘汉臣已经退休,在这个院里住了30多年,在部队时有很高的威望,所以大家觉得,刘汉臣是这个大院“管家”的不二人选。

“刘政委,我们走了,您来接班吧。”士兵们把“管理”大院的任务托付给他。“任务落在我肩上,就要好好扛起来。”于是,刘汉臣加入居委会,成了这个大院的居民组长、楼长和院长。

协调老楼修缮

瘦了整整15斤

西河沿这个大院是20世纪70年代的老建筑,年久失修,基础设施早已老化,隐患重重。2010年秋,政府出资维修改造。这原本是个好消息,推进起来却困难重重。建筑商不愿接这种老楼修缮的工程,因为修老楼要比盖新楼难得多,要给整个大院“开膛破肚”,施工过程还会严重影响居民生活,只要有一家不同意,就没法开工。所以在修缮大院的时候,承包商提出一个条件——必须指定一个人来牵头协助施工。这是一个苦差事,也是一块硬骨头,既要敢于担当,也要善于协调,更要肯于付出。营房处长上门求助,刘汉臣二话不说,就把关系90多户居民安危的任务接了下来。

工程开始后,院里堆满建筑材料,今天挖坑,明天推土,一群民工吃喝拉撒全在院里,电钻、锤子的声音震耳欲聋,尘土漫天飞扬……这些都给居民生活带来了严重影响。要说没有埋怨,那是不可能的。

“推进起来太难了。我们这个院产权不属于个人,住户的流动性特别强,有人可能只住个一两年就会离开,所以大家对于改善居住条件的意愿其实没那么强烈,劝说他们配合修缮就很困难。”刘汉臣指着家里墙上的几块瓷砖说:“你看,这几块瓷砖的颜色跟别的都不一样,就是因为管道施工的时候,要从我家这里凿开一道沟,修完以后,很难买到一模一样的瓷砖,所以就只能这样了。我们这些上了岁数的人,不太讲究,但年轻人就难免在意了。”这些沟通协调的琐碎工作全靠刘汉臣挨家挨户地上门劝说。

哪天到谁家里施工,都要提前沟通好。因为要改水改电,难免要到居民家里砸墙开洞,还要停水停电好几天……桩桩件件都是让人头疼的烦心事。刘汉臣却不厌其烦,磨破了嘴皮子,有的居民家里,他登门好几次才做通工作。看着刘汉臣这么不辞辛苦地奔波,大伙儿被感动了,也都信任他,很多人把钥匙交到他手里,跟工人说:“我们白天不在家,你们施工就找刘政委吧,让他给开门。”

有一天,需要夜间铺路,拉水泥的大车要从门前狭窄的胡同开进来。为此,刘汉臣从下午开始就站在胡同口,每回来一辆邻居的车,他就上前劝说对方暂时把车停到别处。大车来了,他又跟着忙前忙后,一直到凌晨两点,才拖着疲惫的身体回家休息。

整整60个日夜,刘汉臣以工地为家,既管居民出入安全,又管施工现场矛盾调解。他的敬业和付出感染了居民,大家都夸老刘是劳苦功高的“好院长”。

2019年,大院在修缮10年之后,又来了一次大规模修缮,协调施工的任务再一次落到刘汉臣头上,可这次,他已经79岁高龄。协调处理各种事务,依旧错综复杂,千头万绪。几个月下来,刘汉臣瘦了整整15斤。

一副古道热肠

为邻里操心费力

大事如此,许多生活琐事刘汉臣也从点滴入手,一管到底。

他曾多次帮助失业人员实现就业,帮助干部子女解决上学入托等生活困难。

大院里一位失业的孙大姐,生活一度陷入困境。刘汉臣两次主动拉着社区居委会主任去她家上门走访。一时没有合适的岗位,刘汉臣就跟孙大姐说:“要不你先做个志愿者,参加社区志愿服务,你做了奉献,大家认可你,跟你熟络了,也好帮你找工作。”“行,刘叔,我都听您的。”孙大姐很信任刘汉臣。

从那以后,孙大姐便在社区当了半年的首都治安志愿者。大家慢慢熟悉她,也认可她的工作能力和工作态度,把她介绍到附近一家中医院工作。后来,在刘汉臣的协调下,街道又把她介绍到一家国企工作。这回,孙大姐工作稳定了,工资不低,社会保障也齐全,一个深陷困境的家庭有了新希望。

刘汉臣居住的这个大院门前的道路本就狭窄,门口还正对着某单位的信访室,来来往往的车辆非常多,停车难成了大院居民一直头疼的问题。跟前门东街道一路之隔的另一单位在附近开辟了一个内部停车场,刘汉臣主动去找对方商量,终于从这个停车场里挤出20个宝贵的车位提供给大院的居民。

至于刘汉臣的另一个绰号“扫把大叔”,则来源于他常年“承包”楼道打扫的任务。其实,他住的是一楼,其他五层楼梯不关他家的事。但刘汉臣闲不住,平时总拿着扫把和抹布,扫扫灰尘,擦擦扶手,从一楼一直擦到六楼。还有扫院子、捡垃圾、认养花木,他都是小区里的带头人。

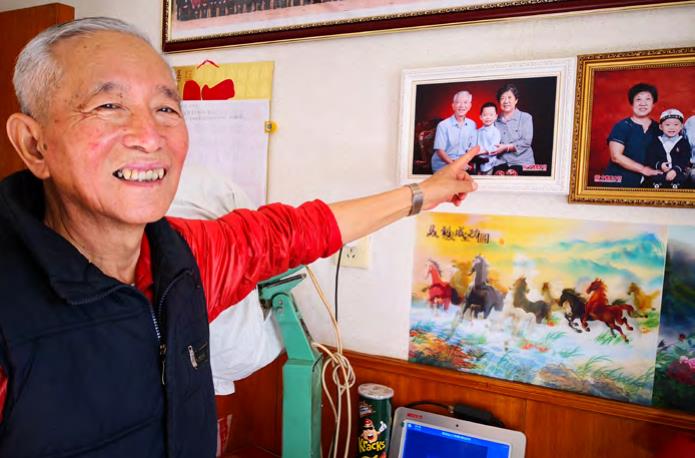

刘汉臣指着家里的照片墙,介绍背后的故事(代丽丽 摄)

坚守“夫妻岗”

志愿服务十几年

在刘汉臣的家里,挂着一幅“全国文明家庭”的牌匾。在2016年举行的第一届全国文明家庭表彰大会上,刘汉臣一家获得中央文明委的表彰,他还受到习近平总书记的接见。

刘汉臣家里还有很多小红帽,这些都是他和老伴儿徐瑞芳参加志愿活动的“装备”。

崇文门西河沿215号院属于前门东大街社区,这里距离天安门很近,治安非常重要。近年来,东城区组建了一支群防群治志愿者队伍,他们以“守望岗”为依托,协助专业部门发现并处置安全隐患,为重大活动和居民的日常生活保驾护航。

刘汉臣和老伴儿主动“承包”了一个“守望岗”,大伙儿都管他们叫“夫妻守望岗”。十多年来,凡遇到重大活动、传统节日,刘汉臣和老伴儿就会穿上大红色的工作服,戴上小红帽、红袖箍,来到“守望岗”。他们是这里的信息员、治安员、调解员、劝导员、宣传员、排查员……不论是夏天的骄阳似火还是冬天的寒风凛冽,他们都坚持到岗,从不缺席。

现在,崇文门西河沿215号院的居民早已习惯刘汉臣这个“好院长”帮他们张罗大事小情。“刘政委,哪天你要是不住在这儿了,这些事我们可找谁呢?”刘汉臣爽朗一笑答道:“放心吧,我会在这儿住上一辈子,不搬家!”