牢记使命守初心 青年有志勇担当——“90后”退役军人彰显青春战“疫”力量

近日,习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信中写道:“在新冠肺炎疫情防控斗争中,你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道,不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死,彰显了青春的蓬勃力量,交出了合格答卷。广大青年用行动证明,新时代的中国青年是好样的,是堪当大任的!”

在抗击新冠肺炎疫情一线,同样活跃着一支“青春的力量”——“90后”退役军人。他们,为奉献者奉献,与逆行者同行;他们,不惧风雨、勇挑重担,让青春之花在党和人民最需要的地方绚丽绽放——他们的身影格外威武、格外美丽。

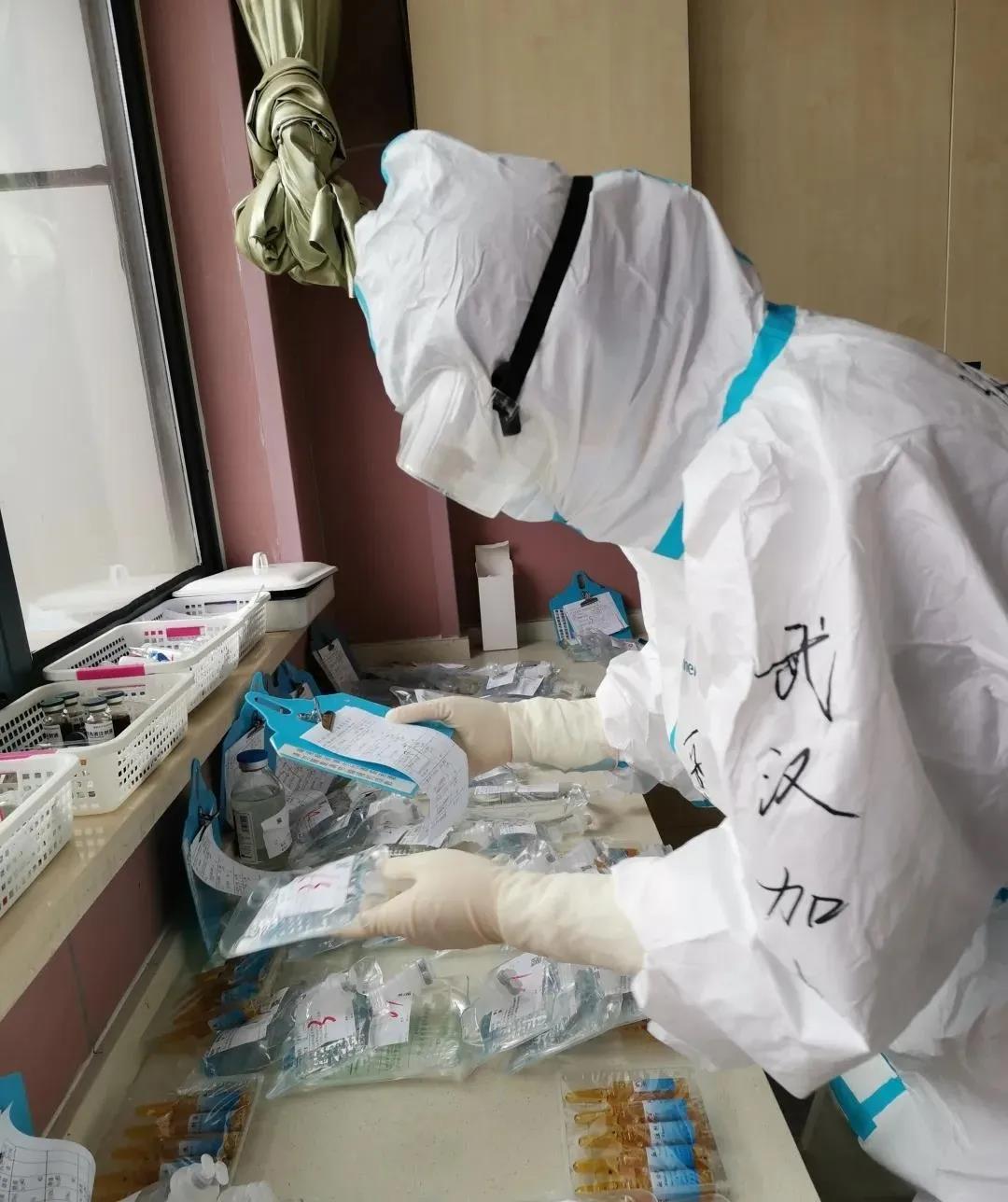

贾晓阳退役后成为河南新乡医学院第一附属医院呼吸科的护士。26岁的她除夕夜看到昔日战友出征,当天即递交请战书,成为河南首批援鄂医疗队队员。负责武汉市第四医院隔离区的消毒工作,还担负着一项特殊任务——对病逝的患者遗体进行消毒包裹,然后在袋子外面标明逝者信息——姓名、性别、年龄等等,这一切需要在30分钟内完成......

“像萤火虫尽己所能发一分光”

大年初二,一场没有硝烟的疫情阻击战在祁连山下的阿克塞县金山社区全面打响,这场无声的“战役”并没有让刚刚卸下戎装的90后小伙刘重阳放松警惕。去年9月,退役返乡后的刘重阳到了金山社区工作,自接到社区防控疫情的指令后,他从未休息过一天。

金山社区是阿克塞县区域分布最大,居住人口数量最多的一个社区,社区工作人员本来就有限,又加上部分人员隔离在家,防控力量更显得捉襟见肘。社区为敞开式小区,没有统一出入口,人员出入随意,防控难度大。刘重阳和同事们连夜巡查策划,在辖区多处拉起铁丝网围栏,设立劝导点和监测点,对人员和车辆实施管控。

为摸清辖区内三类人员底数,刘重阳主动担当,超负荷运作,除摸排自己网格内楼栋外,还主动包揽了在家隔离同事所负责的楼栋。只要隔离人员一声召唤,刘重阳便化身“快递员”,买生活必备物资、送防护用品上门……忙得不亦乐乎。碰上恶劣天气,漫天黄沙、温度骤降,各劝导点值守帐篷的温度很低,刘重阳顶着寒风为13个劝导点送去煤球和炉子。

“作为退役军人,要像萤火虫尽己所能发一分光,哪怕微弱,也能集弱成势、熠熠生辉。”正是无数个刘重阳一样的退役军人,用实际行动践行着“我是一个兵,哪里需要就到哪里去”的使命担当。

湖南邵东90后退役军人许汉回(右)与妻子谢艳平原定于2月4日举办结婚典礼,但因疫情发生,两人积极响应号召将婚礼延期。同时,许汉回提议,在2月4日这天,将原本为结婚喜宴准备的喜糖、水果等物资,捐赠给疫情防控一线的医护人员。在邵东市冬华医院全体医护人员诚挚的祝福中,许汉回和谢艳平举行了一场最美的“婚礼”。

“当过兵的人就是要能扛事”

一部电动车、一部三轮车,连日来,两个身穿“西湖红马甲”标准90后退役军人小伙出发穿梭在隔离户之间,给隔离户买菜,帮助倒垃圾……疫情爆发后,浙江杭州90后退役军人“组合”王征和严宇昕,主动向社区提出“让我们去给隔离户送菜吧,我们当过兵,身体抵抗力好,每天一定按时送到”。其实,王征父亲中风,母亲在半年前患病,严宇昕是两个小孩的爸爸,各自家人都是最需要照顾和陪伴的时候。但在疫情面前,他们用军人的本色坚守在战“疫”一线,没有一句怨言。

同样还有杭州市90后退役军人徐志祥,从年三十开始,放弃回老家团聚,先是做“调查员”,对社区的所有居民进行入户走访调查,排摸居民情况;而后又给居民当起了“配送员”,按照居家隔离的居民所列清单,去超市采买生活用品,真正做到哪里有需要,哪里就有他的身影。

90后退役军人项佳伟坚守工作岗位,吃住在社区。监督物业开展公共区域消毒、联系排查重点城市回杭人员、对居家留观人员进行蹲点监守、为隔离人员配送物资、实时监管居家留观家庭摄像头、处理疫情防控投诉件等,即使晚上睡觉,项佳伟也把社区的热线联络手机放在枕边。他说:“来来回回路上费时间,父母支持我,妻子理解我,当过兵的人就是要能扛事!”

山西省荣军医院的张琳1998出生,是退役军人事务系统援鄂医疗队中年龄最小的一位,在报名支援武汉的时候,她说:“年龄不是问题。我热爱这份职业,既然选择了,我就会坚持到底,并且全力做到最好。”

“再小的力量也是支持”

新冠肺炎疫情在温州蔓延期间,温州进入一级响应,并发起疫情防控志愿服务活动,呼吁青年志愿者加入。90后退役军人张存闹第一时间报名,还拉着身边的90后志愿者一起组建了一支30多人的青年突击队参与防疫志愿活动。

为配合做好温州东高速出入口防疫检查工作,缓解卡点用人压力,突击队到温州东高速口协助有关部门开展防疫管控工作,和现场的工作人员一起对过往车辆人员进行详细排查。

再后来,市区方向只剩“温州东、温州南”2个高速口时,卡点检查工作压力大大增加,突击队及时增加每天的志愿者人数,向防疫卡点申请到检查卡口协助开展核验工作。

“请问您从哪里来”“现在准备到哪里去”,这两句话突击队员每天都要重复上千遍。在温州东高速路口,队员们每天都严格按照“不漏一车、不少一人”的要求对所有来温车辆进行查验。每天的午间和傍晚都会有一个车流小高峰,又处于卡点中餐、晚餐的时间段,志愿者就轮换着就餐,端着盒饭坐在路边快速吃完,又立刻回到工作岗位。

有几天持续降温又下雨,即使穿着雨衣,队员们还是感到冰冷,口罩沾水后戴在脸上非常难受,一天下来鞋子也都淋湿了。尽管这样,队员们没有一个人抱怨,都坚守在各自岗位上。轮换休息时,大家摘下湿漉漉的手套,冻僵的手已经被泡得起了褶皱,只能围着简易帐篷里一个取暖器烘手。

有人问及张存闹每天在高速口检查车辆的感受,他回答说:“虽然我们不能像医护人员一样救死扶伤,但我们做一些力所能及的志愿活动就是为温州抗疫作贡献,再小的力量也是支持。”

四川省成都市郫都区安靖街道高桥村退役军人志愿者服务队有多位90后退役军人。他们或在疫情监测卡点上登记信息、测量体温,或在居民家门口入户走访、耐心劝解,亦或奔波在各条战线上,领取日常所需的物资保障,积极投身这场没有硝烟的战“疫”。

“疫情不退,我就不退”

曾经作为“中国人民解放军海军呼和浩特舰”上唯一一名呼和浩特籍士兵,于鹏每次给战友们讲起家乡呼和浩特都是满满的自豪。

于鹏今年21岁,2017年应征入伍成为一名海军士兵,经过3个多月的新兵训练以及6个月的学兵连雷达专业训练后,2018年6月正式成为海军“呼和浩特舰”上的一名战士。

“刚上舰时,遇到的最大困难就是晕船。”于鹏说,“呼和浩特舰”出海通常都要长时间在大风大浪中航行,几乎没有坐过船的他上舰之后出现了严重的晕船现象,连续多日吃不下饭、睡不着觉。

“既然有幸上了舰,我就有责任为呼和浩特争光。”就这样,于鹏咬着牙经过一个多月的适应期后终于适应了海军生活。在舰上,他不但学习了雷达方面的专业知识,而且学会了坚强、勇敢、担当,他说这就是“呼和浩特舰”精神。

如今,退役5个月的他再次穿起军装,主动请战值守在抗击疫情的一线。从大年初二到现在,于鹏每天6点准时来到小区门口登记出入车辆以及人员的信息,通常都是不吃不喝忙到下午才离岗。他工作认真负责,不但每天工作都在8小时以上,还从来不请一天假,即使气温零下十几度都很少进帐篷休息取暖。他说:“若有战,召必回,疫情不退,我就不退!这就是‘呼和浩特舰’精神,更是我的责任与使命!”

“男同志能干的工作,女同志照样能干”

在这场疫情防控阻击战中,90后退役军人逆行的身影不止男子汉,还有英姿飒爽的“铿锵玫瑰”。

马江屏,2008年退出现役。现为兰州市军队离退休干部第四休养所社会工作师。自疫情发生以来,她对局属单位人员疫情排查登记造册1000余人次,建立排查登记表册50余份,建立重点人员防控台账20余份。作为党务工作者,她及时组织成立党员先锋岗32个,党员突击队13个,组织300余名干部职工参与到疫情防控工作中。她参加公益捐款1000元,采购消毒液200余斤、医用防护手套300余副捐赠给6个社区防控点。她说,只要人人都付出一点爱,必将汇聚成战胜疫情的巨大力量。

任国珍,陇西县一名90后退役女兵,在部队4次获得“优秀士官”称号。面对疫情,和在部队时一样,哪里需要哪里就有她的身影,一会开车运送物资,一会定点排查车辆,一会随访隔离人员,一天的工作结束后还要整理信息。饿了就啃个饼子、泡袋方便面,在社区疫情防控工作组,她年龄最小的,却是大家公认最能吃苦的。她说:“我当过兵,苦点累点没关系,男同志能干的工作,女同志照样能干!”

陇西退伍女兵刘自霞,是就读于广西桂林山水职业技术学院的一名学生,服役期间获得“优秀义务兵”称号,2019年退役。在这次疫情防控中,她报名参加村里的志愿者队伍,村里安排她值勤,她每天在劝返点值班,宣传疫情防护知识,村上有不少老人对新型冠状病毒疫情不了解,也不重视,刘自霞就挨家挨户去宣传,教他们如何防护,劝大家尽量不出门。良好的家风和部队的艰苦磨炼,让这个乖乖女成长为一名心怀家国、有责任敢担当的退役女兵。

在岷县秦许乡白家湾村的疫情防控监测点上,有一抹国防绿格外引人注目,那便是退役女兵、女党员白军霞。今年23岁的她,2019年从内蒙古呼和浩特市某部队退役,现就读于安徽农业大学。面对突如其来的新冠肺炎疫情,白军霞第一时间向村党支部提出申请,希望自己能作为一名志愿者到防控第一线,和所有党员一起战“疫”。工作中,白军霞总是冲在最前面,她严格遵循“村不漏户、户不漏人”的要求,与其他党员干部一道,对全村186户进行村民逐户走访排查,排摸返乡人员。

巾帼不让须眉,红颜更胜儿郎。面对复杂疫情,马江屏、任国珍、刘自霞等勇挑重担,恪尽职守,在这个“寒冷”的冬天,她们是疫情防控战线上最美丽的风景!